水のご加護を賜るための補足

- 水のご加護を賜る教会にて 設定資料

- 「水のご加護を賜る教会にて」の設定資料です。何か思いつきましたら、更新することがあるかもしれません。

更新履歴

- 2025/01/15: 儀式と実現性を加筆して、量を載せました。

はじめに

この付録をお読みの方は、短くない六つのお話を読んでいただいたことと存じます。メリルとミリィに気持ちを寄せてくださったことを心からお礼申し上げます。なお、およそ6万5千文字ほどあるようです。文庫本でおよそ120から150ページ程度でしょうか。

この付録は、メリルとミリィの生きる世界をよりよく想像するために、小説では語りえなかったことを補足するためのものです。小説として疑問なくお楽しみいただいた方にとっては、面白みはないかもしれません。あらかじめ、申し添えておきます。小説をお読みになって、この部分は上手くいくのかなどの疑問をお持ちの方には、もしかするとお役に立つかもしれません。これから、展開の核心に関わる内容を多く語ります。まだお読みでない方は、その旨ご了承ください。私としましては、小説を読み終えてからご覧いただくことを想定しています。

ミリィとメリル

ミリィとメリルは、私がときどき楽しんでおります「我慢なりきり」にて生まれたキャラクターです。ミリィはお相手が、メリルは私が演じています。ジャニスはミリィやメリルよりも前に生まれたお相手のキャラクター、シルヴィアはこの小説のために私が新たに生み出したキャラクターです。そうした事情から、私は彼女たちに単なる小説の登場人物以上の気持ちを持っています。この付録は、私にとって大切な子たちを知ってもらいたい、そうした気持ちから書かずにはいられなかったものです。

さて、前半の語り手はミリィ、後半の語り手はメリルです。お伝えしましたように、ミリィは私のキャラクターではありません。内面や言い回しなどどれだけ本当のミリィに近づけたかはわかりませんが、伝記あるいは回想録を代筆するような心持ちで書きました。ミリィを演じてくださる方には、普段あまり小説はお読みにならないにもかかわらず目を通していただいて、ミリィとしてお許しいただきました。

このような事情もあり、私が心を寄せられることもあり、語り手は変われど、これはメリルのお話です。私にとっては心の中にメリルは生きていて、メリルとしてお話することはたやすくできます。話が逸れますが、我慢なりきりにご興味があって、メリルに会ってみたい、決して悟られぬよう務めを果たすメリルと懺悔室で二人で向かい合いたい、と思ってくださる方がいらっしゃいましたら、この世界に似合うキャラクターをお作りになったうえで、よければお声かけください。ミリィのように小さな趣味を持って少しの意地悪をして、メリルの秘密に気づきたい方ももちろん歓迎いたしますが、ぜひ、このお話の雰囲気を大切にしていただけますよう、伏してお願い申し上げます。 メリルに限らずとも、我慢なりきりにご興味をお持ちになられましたら、我慢なりきりに関するまとめをお読みいただけますと幸いです。 現在、我慢なりきりに関する記事は準備中です。しばらくお待ちください。直接twitterにてお尋ねいただいて差しつかえありません。

一人称小説としての限界

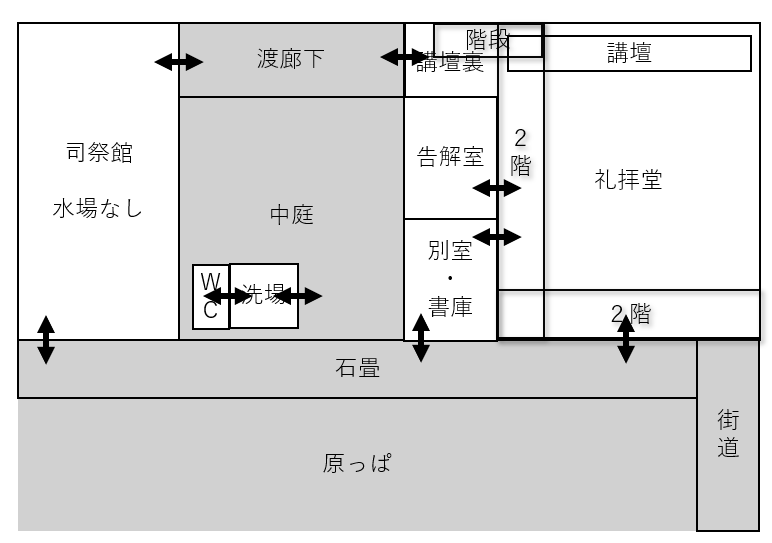

この小説は、それぞれ一人称で書かれています。一人称小説は、語り手が意識することしか書くことができないという制約があります。そのため、情景を想像するためには伝えたかったことでも、書けなかったことがたくさんあります。途中で、これはどうなっているのかと疑問に思われた箇所があるかもしれません。力不足で申し訳ありません。たとえば、教会・離れ・司祭館の配置は、本来大切です。しかし、彼女たちにとっては当たり前すぎることなので、書くことができませんでした。この付録では、そうしたこともお伝えいたします。これによって、ミリィとメリルのお話における論理的整合性や情景が、より確かなものになればと思います。

教会の間取り

メリルにとって、やっと着いたお手洗いが塞がっているのは強く避けたいことです。お手洗いを目の前にして隠しきれるかは不安ですし、ごまかすためにもう一度往復するのもとてつもない苦行です。そのため、予め最後の相談者が帰る様子を確かめるなどの対策を取っています。

しかし、着任してから今までに、メリルは少なくとも2度それに近い目に遭っています。1度目は第1話と第5話で語られる7年前のミリィとシルヴィアに譲らざるを得なかったこと、2度目は第3話と第6話で語られるまさに駆け込んだお手洗いにミリィが入っていたことです。ここで、ミリィがこの趣味を持っていた、すなわち小さな仕草に気を向けることができたために、メリルは水の巫女としての秘密を知られることになりました。1度目のミリィとシルヴィアはまさに外からやってきましたし、その段階ではお手洗いだとは限りませんから、あのように鉢合わせてしてしまいました。2度目のミリィは、メリルにとってミリィは家路についたことを確かめたつもりでした。そのため、少女がお手洗いに向かう姿を見たことで、メリルは「あの少女が帰ればお手洗いに行ける」と思って待ちます。ここでずっと見ていればよかったのですが、そのためには平静を装わねばなりません。それが辛く、扉を閉めて我慢している間に、ミリィが踵を返してお手洗いに向かってしまいます。少女のお手洗いにかかる時間を見越してもう一度外を見たメリルは、ミリィも少女も帰った、お手洗いには誰もいないと信じて向かうことになりました。本当は、街道の先をしっかりと見れば、ミリィの小さな姿が見えてもよいのに人影はない、ということに気づけたかもしれません。しかし、あの状態のメリルに、そこまでは求めなくとも、水の巫女として十分に気をつけたと言ってあげてよいのではないでしょうか。

この話題を長々としていますのは、メリルがいかに慎重かをわかっていただきたいことにあります。メリルは水の巫女が持つ秘密を知られないよう確実に最善を尽くしていて、抜け道はほとんどなかったのだということを、メリルの名誉のためにお伝えしたいからです。さて、小説で書かれたことだけでは、「今回に限らず、偶然もう一人がお手洗いを借りに来ることだってあるだろう」と疑問に思われるかもしれません。しかし、その可能性は限りなく低くなっています。教会は村の奥、しかも坂の上にあります。山の際に、少しだけある平らな土地に建っていて、ほかの村人は坂を上ってくるわけです。これにより、礼拝堂から坂の下を眺めることで教会へ向かってくる人はそれなりの距離まで見渡すことができます。したがって、ミリィが帰ったと確信した以上、教会の近くにいることができるのは先ほどの少女だけです。その少女が帰りつつあるのですから、お手洗いに入ることのできる人間はいないことになります。これが、メリルが安心してお手洗いに駆け込んだ理由です。ミリィは踵を返して教会に向かっていますから、ミリィだけがメリルの想定にないままに教会に辿り着ける人物だったのです。ですから、本当は遠くでさらに小さくなったミリィの姿を確かめておくべきでした。これをしなかったことだけが、メリルの失敗です。しかし、頭のほとんどをあの欲求に支配され、最後の水の巫女としての矜持でミリィや少女の帰りを確かめたことで、私にとってメリルは十分に尽くし、水の巫女として尊敬に値すると感じています。ここで詰めの甘さが印象に残ってしまうと、私にとって大切にしているメリルの姿から離れてしまいますので、このような展開を選びました。

粗く、教会の間取りを図にしています。なりきりなどにあたっては、これを参考にしています。もちろん、明らかに不便です。メリルに我慢してもらうための作りですが、世界観が中世的なので、水回りが離れであることは許していただけるでしょう。むしろ、水道は整備されすぎているくらいです。一方で、メリルが子供時代を過ごした、ジャニスが儀式をする教会では司祭館にお手洗いがあるようでしたね。

第3話と第6話のタイミング

メリルがお手洗いに誰もいないと勘違いしたときの流れは、次のとおりです。

- 女の子が原っぱから教会を目指して急ぐ。

- ミリィが相談会を終えて教会を後にする。

- ミリィの帰りを確かめるため、メリルが懺悔室で少し待つ。

- ミリィが道を下りはじめる。

- ミリィが原っぱから子供が駆けてくることに気づく。道ではないので斜めを見る。

- ミリィが女の子の前押さえを認める。

- 女の子とミリィがそれぞれお手洗いと礼拝堂までの距離を等しくする。ミリィは帰るほうを向き直る。ほぼこの瞬間の様子をメリルが見る。

- メリルは我慢の様子を見られないよう礼拝堂に戻り、さらに待つ。

- ミリィはやはり自分もお手洗いに行こうと小走りでトイレへ向かう。ちょうど、女の子が離れへ飛び込む様子が見える。

- 女の子がお手洗いを済ませて出てくる。

- ミリィと女の子が中庭ですれ違う。

- 女の子は原っぱへ戻っていく。ミリィは離れに入る。

- メリルが女の子の帰る様子を確かめる。

- メリルがお手洗いに向かう。

- ミリィはお手洗い済ませて水を流すが、立ち上がってから、個室の中でいろいろと想像をする。

- メリルが離れに入る。

もちろん、メリルにとってはとても運が悪いのですが、少なくとも矛盾のないように、組み立てたつもりです。

世界観

この世界は、いわゆる最近流行の、衛生状況のよい中世をイメージして作られています。ただし、この村は豊かで特別衛生管理が進んでいることは、第1話で語っています。

そういえば、このような山奥で水道やお手洗いが整っていることも、村の豊かさを表している、と教えられました。なんと、容器に済ませて決まった場所まで捨てにいくようなところもあるそうです。知ったときは本当に驚きました。出したものを見られるかもしれないなんて……恥ずかしさでどうにかなってしまいそうです。

これは、メリルがお手洗いという場所まで我慢しなければならないこと、ミリィがお手洗いに特別な興味を持つこと、両方の土台となっています。この部分はそれなりに気を遣っています。この村だけが特別で容器に捨てに行くのが普通、までいってしまうと、ほかの水の巫女が苦労することになりません。たとえば相談会の前に、裏でその容器に済ませればよいですから。お手洗いという決まった場所に行かなければならないよう、この点はよく考えたつもりです。そのほかの常識は、読み手にそれ以上の負荷をかけたくないことから、現代日本人が想像しやすい、いわゆるゲーム的な中世西洋にいたしました。言語や日常的なものはすべて、日本語に翻訳されたものと理解しています。たとえば、「神様」という単語が現れますが、詳細は語っていないにせよ、現代地球のどれかの神様を指しているのではなく、彼女たちの世界にある信仰の対象を指す言葉を、私たちが理解しやすいように「神様」と言っている、ということです。

第4話にて、ジャニスがメリルを送るために同行しています。もちろん、単に寂しがっているだけではなく、これまでベテランばかりが赴任した村に若い司祭を向かわせるため、村人に納得してもらう説明をすべくついていっています。無理をして、とありますが、江戸時代には東京大阪間で13日から16日程度かけて移動していたようですから、おおむね片道でこの程度の日数がかかっていると考えるのがちょうどよいでしょう。水の儀式を執り行う教会はたいへん少ない設定になっています。距離感をわかりやすくするために日本で言い換えますと、寺社はたくさんございますが、水の儀式は各地方(北海道・東北・関東・中部・近畿・中国・四国・九州)に1つずつ、くらいの感覚でよいのではないでしょうか。

宗教と水の巫女

この小説は宗教を題材にしています。世界観で述べた通り、宗教も架空のものです。司祭・司教と言った単語はカトリックから、礼拝の流れはプロテスタントから、など、現実の宗教と一致してしまわないようにいたしました。また、どの宗派であれ、「司教様」などという呼びかけはないものと思います。これは、ミリィの現実と内心とを、「司教様」「メリル様」のどちらを使っているかで見分けやすいように取り入れました。そもそも、地球上の宗教ではこうした職が独身男性に限られることもありますが、メリルが務めていることからわかるように、この世界ではそのようなことはありません。聖書という単語は意味が強すぎると考えましたので、小説内では「ご本」と呼ぶことにいたしました。

水の巫女は明らかに少ないのですが、この小説のような事情があれば、増えることがないのは当然です。なぜこのような辛いことがまかり通っているのかについては、本題から逸れますから語る必要もないことですが、私なりに簡単な理由は考えております。この宗教が今の形になったころは、お手洗いなどもなく隠れて済ませることがたやすかったか、あるいは相談会という習慣がなく早く解放されたか、もしくは最後に川などに浸かりながらしてしまっていたか、などの理由があったのでしょう。どれが真実かは、メリルが研究しているところです。おむつで解消できないのかと思われるかもしれませんが、世界観から存在するのは布おむつだけでしょう。なお、現実世界では紙おむつは1940年生まれです。現代的な高吸水性樹脂入りのおむつは1980年代を待たねばなりません。さて、布おむつは乳幼児ですら何枚も重ねて使いますから、あれだけのお水を飲む彼女たちを助けるには力不足です。ただ、念のため、何枚か当て布をする水の巫女は、いたかもしれませんね。

なお、水の巫女以外に何がいたかですが、定番ながらも錬金術における月下界の四元素すなわち火・空気(風)・土と、ともすればエーテルが、あったものと考えています。水の巫女以外は、いわゆる隠居前まで儀式を執り行うこともあったでしょうし、その中から、都などに呼ばれ、中枢に入る人もいたでしょう。水の巫女は、早ければ30歳ごろ、遅くとも40歳ごろには引退し、儀式は行わずに後継者の発掘や育成に関わることになるものと考えています。ほかの巫女よりも圧倒的に少ないのですから、早めに引退し、全員が後進育成に専念してもおかしくはないでしょう。

ここで「巫女」という単語は、第1話で女性の場合にこう呼んでいる、としております。

水の儀式をする女性の聖職者様を水の巫女と呼びますが、水の巫女はとても少ないそうです。

ここにわざわざ女性とつけましたのは、男性がいる可能性を排除しないためです。作中では、水の儀式はすべて女性によって執り行われています。現時点でほとんどが女性であり、その女性たちがこの条件のもとで後継者を見つけねばならないことから、必然的に女性が選ばれるだろうと考えています。この秘密、異性にはひときわ伝えにくいですからね。一方、男性を禁止するような描写は一切入れないよう、気を配りました。男性であれば、水の覡(おかんなぎ、げき)または水の祝(はふり)と呼ぶのでしょうか。

儀式と実現性

最後に、あと一つだけ。メリルは、コップ一杯にあたる盃の水を十二杯飲み、第1話と第5話では4時間、第3話と第6話では4時間半、お手洗いに行くことができませんでした。9時から10時までが前の儀式で1200ml飲み、10時半から11時半までが後の儀式で1200ml飲み、そこからが相談会です。こんなことはできるのでしょうか。これは、まったく同じではないのですが、私が2017年に最高記録の1810mlを我慢したときをもとにしています。

- 1156 お手洗い。

- 1200 15分ごとに400mlの水分を取る。

- 1400 合計3200mlを飲む。

- 1448 限界になる。計量結果は1810ml。

私はたったの2時間48分なので、メリルは相当頑張ったことになります。一方、飲んだ量は2/3ですから、私のほうが頑張りました。四時間半という基準は、2時間48分をおよそ3時間とみて、逆数である3/2倍により決めた時間です。感覚も、実はそのときの記録をおおむね3/2倍して小説にしています。……いつか、メリルと同じ飲み方も、試してみたいですね。

- https://x.com/37degC_teapots/status/898402448842178562

- https://x.com/37degC_teapots/status/898402534242504704

- https://x.com/37degC_teapots/status/898409371759017986

- https://x.com/37degC_teapots/status/898430579586121730

- 鍵アカウントですので、ご興味があればフォローリクエストをお送りください。

……とここまでまとめていたのですが、投稿の翌日、やはり不安になって試してしまいました。コップ1杯という量には幅があり、少なく見ると150ml、通常で180ml、やや多く見ると200mlを指すと考えるところでしょうか。ここでは、せっかくなので200mlで試しました。実際の儀式と12時間ずらし、夜に行っています。9時から10時までに6回に分けて1200ml、10時半から11時半までに6回に分けて1200mlを飲みました。その後、ひとまず5話を意識して1時まで、延長し6話を意識して1時15分まで、そのまま過ごしました。残念ながら、相談会2人目程度の11時54分ごろから、平静を装うことができなくなりました(はじめは腰が前後に動いてしまい、しばらくすると押さえずにはいられなくなりました)。1時15分の結果は、1600mlでした。メリルのお腹にもこれくらい入っていたのかしら、という参考にはなると思います。コップ1杯を多く見積もって200mlにしていましたので、これが150mlや180mlだったら平静を装えたかどうかはわかりません。12杯ですから、水分量としてはそれなりの違いになります。ひとまず、平静を装うことは訓練を積んだメリルに頑張ってもらうこととして、我慢することそのものはできることが示せました。これで安心です。

- https://x.com/37degC_teapots/status/1878073856226623622

- https://x.com/37degC_teapots/status/1878067755414614381

- 鍵アカウントですので、ご興味があればフォローリクエストをお送りください。

参考文献

最後に、いくつかの文献を挙げて筆を擱きたいと思います。この小説のために古代や中世のお手洗いを調べましたが、実際にはそこまで関係しなかったので、単なる読み物とお考えください。

ここまでお付き合いくださいまして、ありがとうございました。私にとって、ミリィとメリルの物語は、なりきりを通してまだまだ広がっていきます。今は何も準備がございませんが、もし思いついたことがあれば、ここや、ウェブサイトの「おあそび」や、あるいはちょっとした掌編で、語ることがあるかもしれません。

なお、このようなサイトからの被リンクをどうお感じになるかがわかりませんので、URL をリンクなしで載せておきます。手動でコピーいただき、https:// をおつけになってください。

- anc-rome.info/toilet/

- daiwa-kougyo.net/bloglist/169-%E5%8F%A4%E4%BB%A3%E6%B0%B4%E6%B4%97%E3%83%88%E3%82%A4%E3%83%AC/

- ncode.syosetu.com/n0459he/31/

- note.com/megamarsun/n/n9acf26a72b17

- paris-rama.com/paris_history_culture/029.htm

- kakuyomu.jp/works/16816927860040342257/episodes/16816927862807005670

- www5a.biglobe.ne.jp/~outlaws/text/city_design.htm

- ef.kwansei.ac.jp/encyclopedia/detail/r_history_008426.html

- yokohamashiloh.or.jp/case/about-worship/